Die Parkinson-Krankheit führt zu Symptomen wie Zittern, Steifheit und allgemeiner Langsamkeit der Bewegungen. Im Laufe der Zeit kann eine Person mit Parkinson Schwierigkeiten beim Sprechen, Schlucken oder Schlafen bekommen. Dies betrifft rund 1000 Menschen in Luxemburg und 7 bis 10 Millionen weltweit. Damit ist die Parkinson-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Es wird angenommen, dass sich die Anzahl der Betroffenen bis 2050 verdoppeln wird, da die Lebenserwartung insgesamt zunimmt.

Es wird vermutet, dass eine schnellere Alterung und folglich das Absterben von Dopamin-produzierenden Nervenzellen, die dieser Krankheit zugrunde liegen, durch sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren beeinflusst werden. Aber wie genau sie den pathologischen Prozess in diesen Zellen auslösen, ist bis jetzt noch unklar.

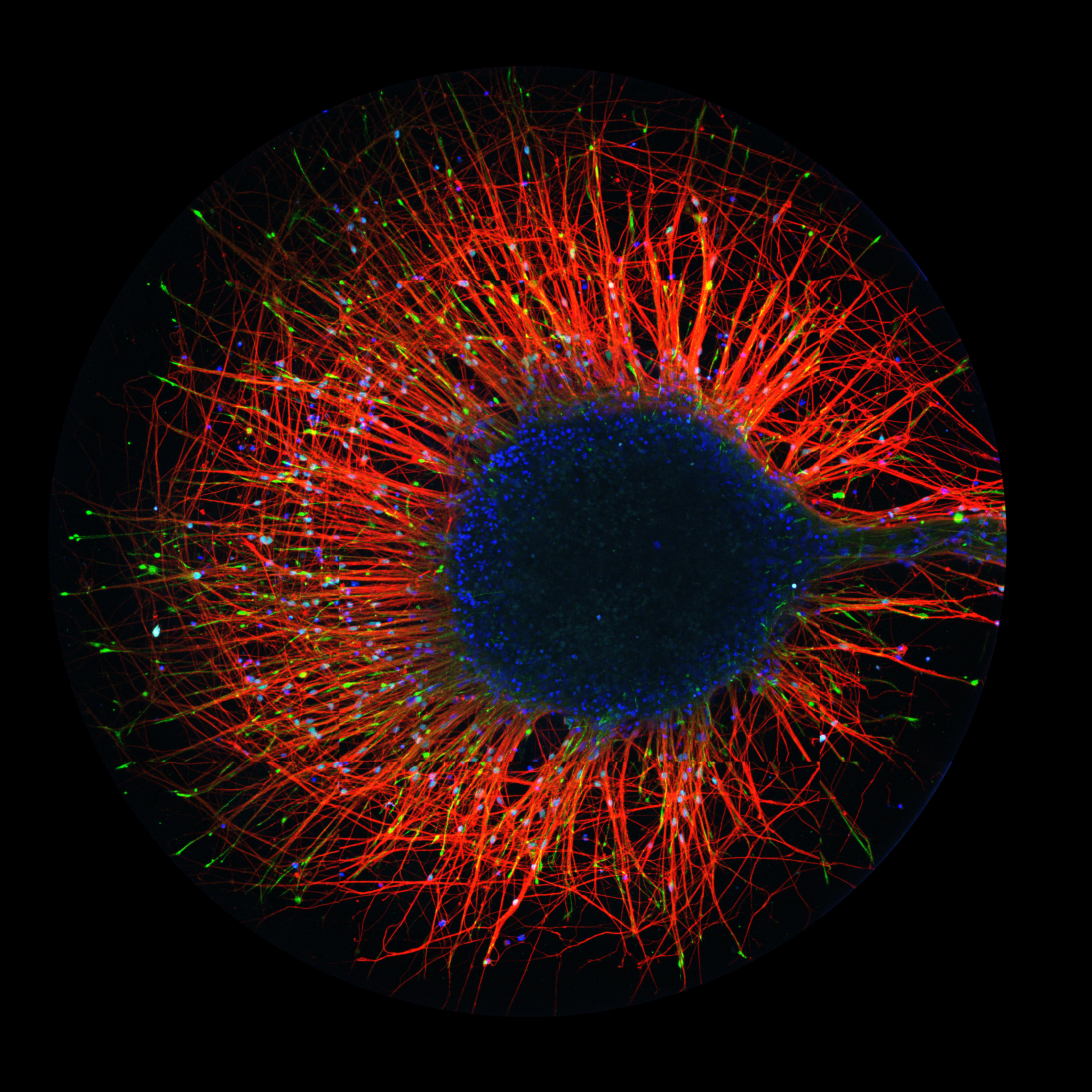

Am LCSB steht die Parkinson-Krankheit im Mittelpunkt unserer Forschung. Mit der vielfältigen Expertise des Zentrums betrachten wir sie aus allen Blickwinkeln, um die molekularen Mechanismen dieser Krankheit zu verstehen: Können wir Untergruppen von Patienten basierend auf molekularen und klinischen Merkmalen definieren? Welche Rolle spielen Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, bei Parkinson? Können wir im Blut oder Urin neue Biomarker finden, mit denen wir die Krankheit früher diagnostizieren können, noch bevor motorische Symptome auftreten? Können personalisierte 3D-Nervenzellkulturen, die aus den Hautzellen des Patienten stammen, dabei helfen, neue Therapeutika zu finden? Wie können wir die bestehenden Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Parkinson verbessern? Können wir vorhersagen, wie sich die Krankheit bei jedem Patienten im Laufe der Zeit entwickeln wird? Welche Rolle spielen Mikroben oder Umweltfaktoren bei der Entstehung der Krankheit?

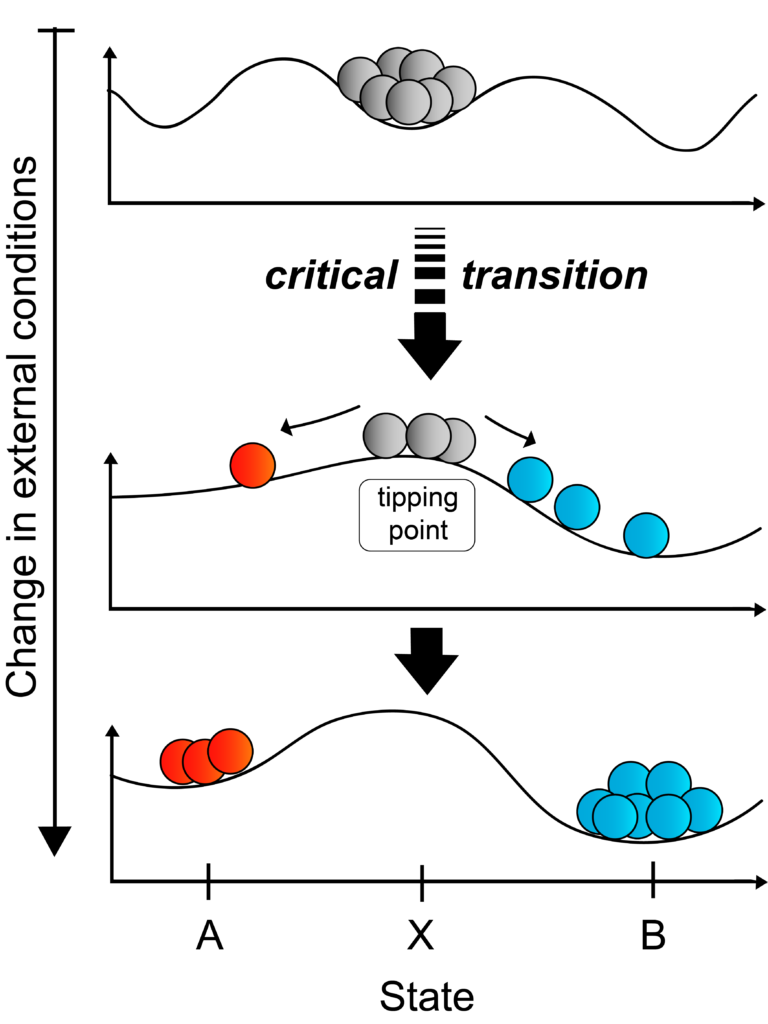

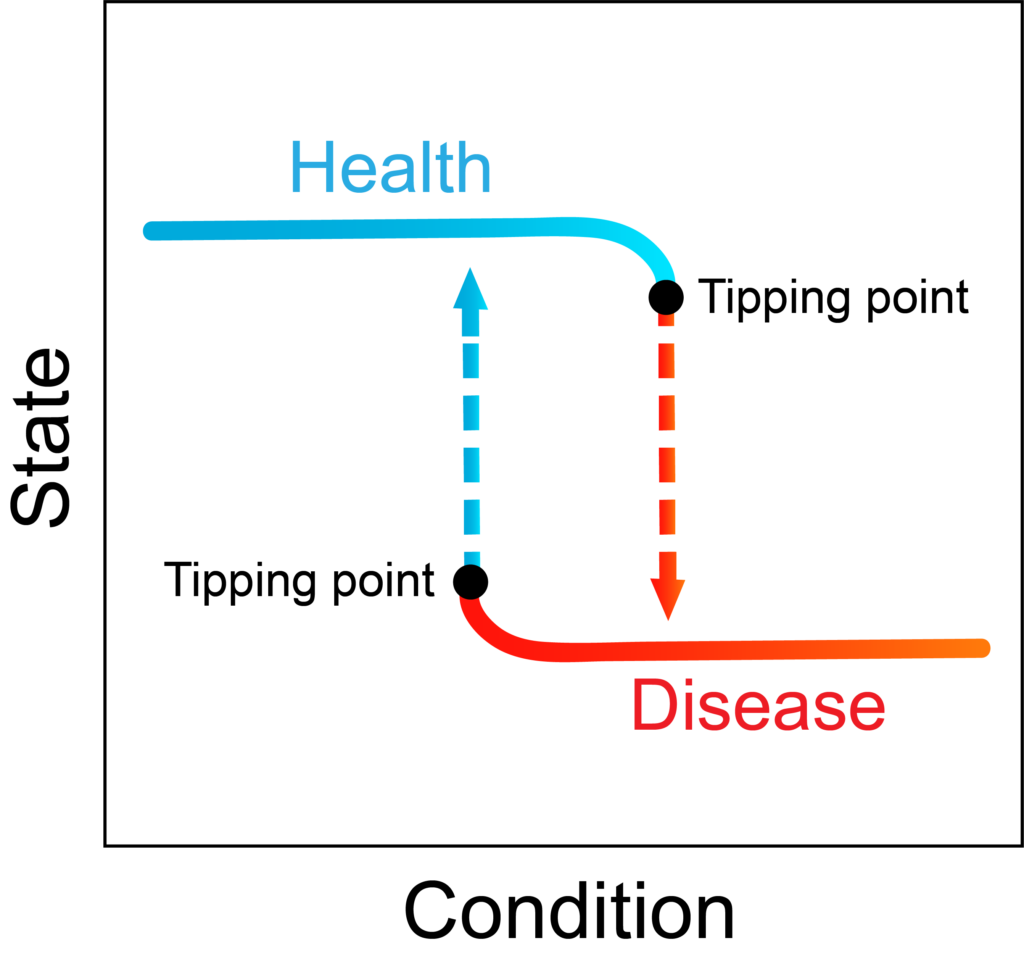

Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen entwickeln sich nicht über Nacht. Der Körper verändert sich langsam, unbemerkt und unbeobachtet bis plötzlich die Symptome auftreten. Dieser Prozess kann sich manchmal über mehrere Jahre hinziehen.

Wir erforschen die Ursachen dieser langsamen Entwicklung und des letzendlich eintretenden Überganges, um wirksame therapeutische Ansätze zu finden. Nur dann können wir von der Behandlung der Symptome bis hin zur endgültigen Heilung dieser Krankheiten voranschreiten.

In der Wissenschaft werden solche Prozesse als „kritische Übergänge“ bezeichnet. Ob am Anfang eines epileptischen Anfalls, eines Herzinfarkts oder eines Börsencrashs –Forscher können jeweils ähnliche Muster zu Beginn derartiger katastrophaler Verschiebungen beobachten. Der Organisationsgrad innerhalb eines Systems nimmt zunächst erheblich zu und fällt dann in einem kritischen Moment ab. Am LCSB untersuchen wir gemeinsame Mechanismen und Eigenschaften zwischen den verschiedenen, komplexen Systemen.

Eine unserer Doktoranden-Trainingseinheiten wurde dem Thema kritischer Übergänge gewidmet und kombiniert experimentelle und rechnerische Ansätze. Unser Ziel ist es, den Beginn einer Krankheit vorherzusagen und Frühwarnsignale zu ermitteln, um den Krankheitsausbruch verhindern zu können.

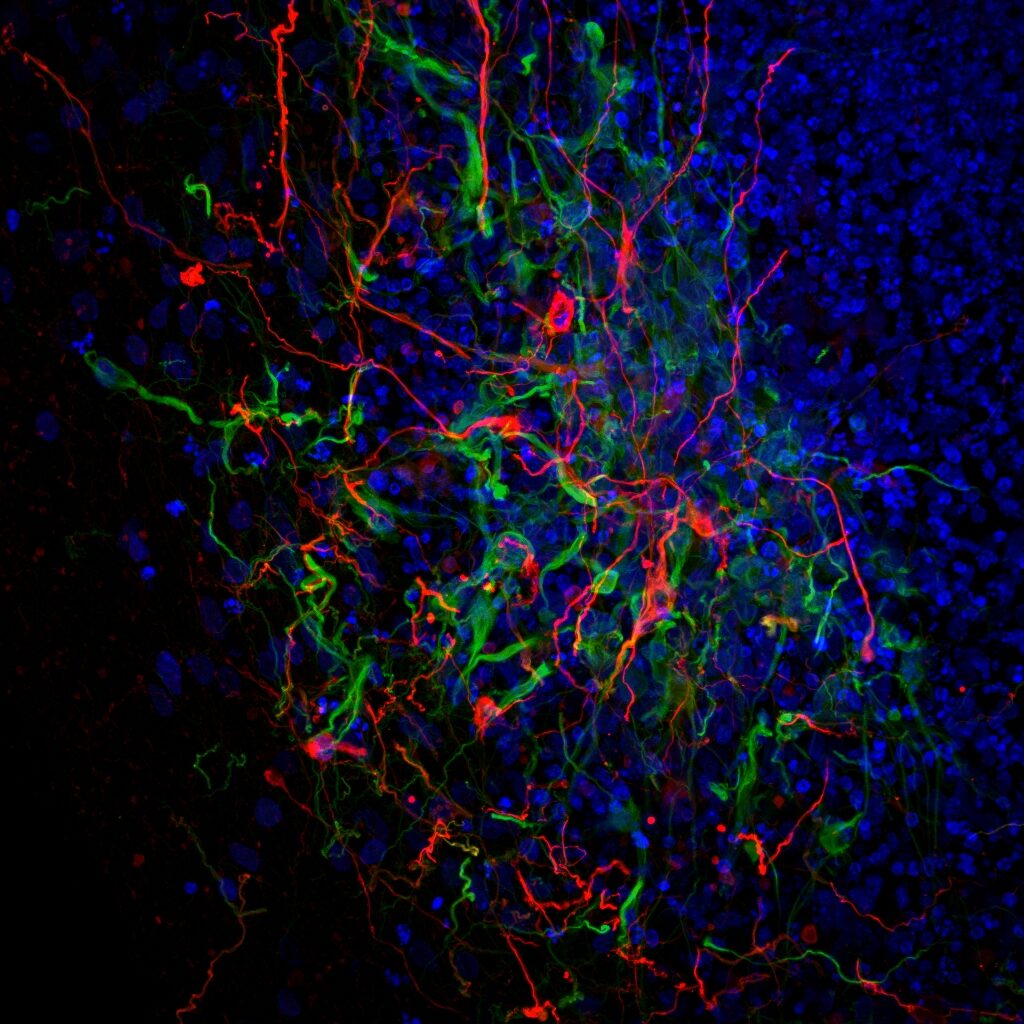

Die Parkinson-Krankheit ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Sie führt zu Symptomen wie Zittern, Steifheit und einer allgemeinen Verlangsamung der Bewegungen. Im Laufe der Zeit kann eine Person mit Parkinson Schwierigkeiten beim Sprechen, Schlucken oder Schlafen haben. In Luxemburg sind etwa 1000 Menschen von dieser Krankheit betroffen, weltweit sind es 7 bis 10 Millionen. Aller Voraussicht nach wird sich diese Zahl bis 2050 verdoppeln. Es wird angenommen, dass sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren eine entscheidende Rolle bei der schnelleren Alterung und Degeneration der Dopamin produzierenden Nervenzellen spielen, die dieser Krankheit zugrunde liegen. Wie genau sie den pathologischen Prozess in diesen Zellen auslösen, ist jedoch noch nicht eindeutig geklärt.

2015 gründete der luxemburgische Nationale Forschungsfonds (FNR) das Nationale Exzellenzzentrum für Parkinson-Forschung, in dem fünf luxemburgische Forschungsinstitute ihr Fachwissen über die Parkinson-Krankheit bündeln. Das LCSB spielt eine Schlüsselrolle in diesem kollaborativen Forschungsprogramm, das von Prof. Rejko Krüger geleitet wird. Mehr als 1400 Freiwillige mit und ohne Parkinson-Krankheit haben bereits daran teilgenommen, um neue Wege für eine frühere Diagnose und eine bessere Behandlung der Krankheit zu finden. Durch die Kombination klinischer und psychologischer Informationen sowie molekularer Daten aus biologischen Proben wie Blut oder Urin suchen die LCSB-Forscher nach neuen Biomarkern, die Patienten von Menschen ohne Parkinson-Krankheit unterscheiden.

Unser Ziel ist es, die Therapie zu verbessern, die Patienten bereits heute erhalten. Im Jahr 2017 hat das LCSB ParkinsonNet Luxembourg gegründet, das auf einem in den Niederlanden entwickelten integrierten Versorgungskonzept basiert. ParkinsonNet schult medizinisches Fachpersonal, z. B. Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten, für die Behandlung von Parkinson-Patienten nach evidenzbasierten internationalen Leitlinien und erleichtert den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Gesundheitsdisziplinen. Dies stellt die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt und erleichtert ihnen den Zugang zu spezialisierter Pflege.

Im Verlauf von neurodegenerativen Erkrankungen verändert sich der Körper oft langsam und unbemerkt, bis plötzlich die Symptome auftreten. Diesem katastrophalen Wandel geht zunächst ein erheblicher Anstieg des Organisationsgrades innerhalb eines Systems voraus, der dann in einem kritischen Moment abfällt. Am LCSB untersuchen wir die gemeinsamen Mechanismen und Eigenschaften der verschiedenen komplexen Systeme. Durch die Kombination von experimentellen und computergestützten Ansätzen wollen wir vorhersagen, wann eine Krankheit ausbricht, und Frühwarnsignale bestimmen, um sie zu verhindern.

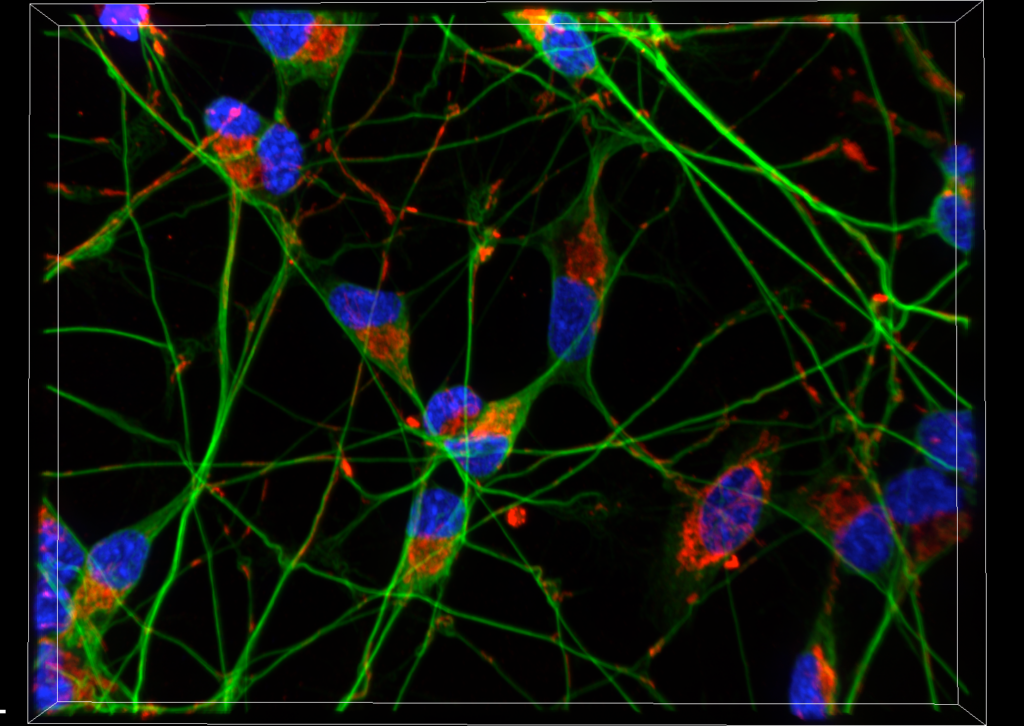

Die Parkinson-Krankheit ist gekennzeichnet durch die spezifische Degeneration dopaminerger Neuronen und das Vorhandensein von zytoplasmatischen Einschlusskörpern, die fehlgefaltetes, aggregiertes α-Synuclein (α-syn) enthalten, in den verbliebenen dopaminergen Neuronen. Wir werden die Interaktion von pathogenem α-syn anhand von Zelllinien mit einem genetischen Hintergrund des Patienten untersuchen. Anhand von Medikamenten-Screens an patientenspezifischen dopaminergen Neuronen werden die krankheitsmodifizierenden Wirkstoffe ermittelt, die durch die Wirkung von pathogenem α-syn ausgelöst werden.

Dieses LEIR-FNR INTER-Forschungsprojekt wird gemeinsam vom LCSB und der Forschungsgruppe von Professor Serge Przedborski von der Columbia University durchgeführt. Dieses bilaterale Forschungsprojekt profitiert von der Expertise des Przedborski-Labors und den einzigartigen, auf α-syn-Patienten basierenden zellulären Modellen und der Expertise des Krüger-Labors im Bereich des Hochdurchsatz-Screenings von Substanzen.

© 2026 LCSB Fundraising

Impressum

Design by Marc Wilmes Design